外汇配资平台有哪些 美国并不缺稀土资源, 为何却无法生产稀土? 只因一项技术远逊中国

发布日期:2025-06-20 21:09 点击次数:190

最近外汇配资平台有哪些,中美之间的博弈经历了反复推拉之后,似乎又回到了老话题:美国希望中国能够放开在稀土出口方面的禁令,让自己的军工产业喘口气。

其实稀土并非中国一国特产,这些稀有的金属元素不仅中国有,美国、印度、俄罗斯、南非、澳大利亚、加拿大也都有。

但自诩技术水平世界第一,经济实力世界第一,人才储备世界第一的美国,为什么偏偏就没办法冶炼、提纯这些金属呢?

美国企业深陷稀土困局的根源,并非缺乏资源或意愿,而在于一项核心技术壁垒的缺失——高效稀土分离能力的匮乏。

分离能力虽然只有四个字,但这项技术如同现代工业的精密仪器,其复杂程度远超想象。

一块稀土矿石

首先我们要搞清楚一点:稀土家族并非单一元素,而是多达十七位化学性质极其相似的“孪生兄弟”,要将它们逐一剥离、提纯,无异于在分子层面进行一场精妙绝伦的“手术”。

回溯历史,从19世纪到20世纪,早期的稀土分离方法如同笨拙的沙里淘金,依赖分布沉淀或结晶法,利用不同盐类溶解度的微弱差异反复操作。

这不仅耗时费力,成本更是高不可攀,使得稀土在二战前如同液体黄金,难以大规模应用于工业领域,其价值被禁锢在实验室的瓶瓶罐罐中。

二战后,科技进步带来了离子交换法,简言之就是利用树脂对不同稀土离子的吸附差异进行提纯。这较之沉淀法已是巨大进步,成本有所下降,但仍不足以支撑大规模应用。

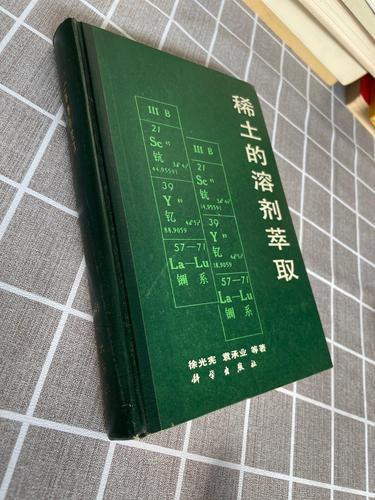

真正开启稀土工业化大门的钥匙是溶剂萃取法的成熟。这种方法构思精巧:它将混合稀土溶液与特定的有机萃取剂接触,利用不同稀土元素对萃取剂的亲和力差异——“谁更愿意跳进油里、谁更愿意跳进水里”——来实现初步分离。

其实,溶剂萃取只是第一步

双方接触之后,亲和力强的元素争先恐后涌入萃取剂,留下亲和力较弱的元素在溶液中。

通过反复进行这种“油水相亲”的过程,科学家们能够对富含目标元素的萃取剂进行多级再萃取,便能如同梳理乱麻般,逐步获取纯度不断提升的单一稀土。

溶剂萃取法的普及,如同为全球工业引擎注入了新的燃料。美国、法国、日本等国迅速采用这一技术,大幅降低了稀土生产成本。

这样一来,使得稀土元素终于挣脱高昂价格的枷锁,开始渗透到现代生活的方方面面:电视显像管里的鲜艳色彩,电动机中强劲而小巧的永磁体,计算机硬盘里高速旋转的存储核心……稀土几乎在现代生活中比比皆是。

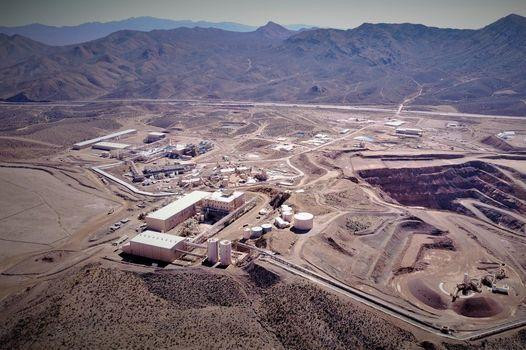

在20世纪70-80年代,美国凭借芒廷帕斯矿(Mountain Pass)和其技术优势,与法国、日本共同主导着全球稀土供应链,风光一时无两。

美国芒廷帕斯稀土矿

然而历史的聚光灯很快转向东方。20世纪80年代初,一项名为“串级萃取理论”的划时代成果在中国诞生,其缔造者徐光宪先生以其深邃的洞察力,为稀土分离描绘出前所未有的高效蓝图。

“串级萃取理论”的核心精髓在于将萃取过程进行精密的“级联”设计。这是什么概念呢?你可以想象一条绵长而精密的流水线,每一级都是一个微型的萃取单元。

含有十余种稀土的混合溶液从起点注入,在流动过程中,各级不断加入新鲜萃取剂并进行逆流接触。

随着溶液逐级前行,借助萃取剂对各元素亲和力的细微差别,亲和力最强的元素最先被高效“捉住”并富集在前端出口,亲和力次之的紧随其后,依此类推。

如同一条精心设计的分子赛道,经过众多“关卡”的层层筛选,最终在流水线的末端,便能奇迹般地按照预定顺序,连续产出不同种类的高纯度单一稀土产品。

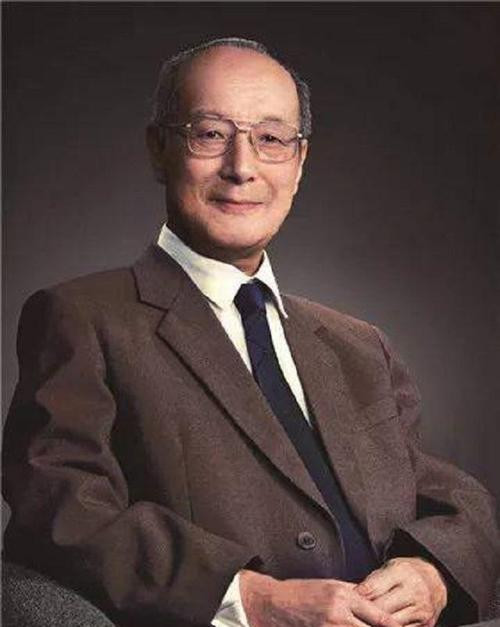

徐光宪院士

串级萃取理论甫一问世,便被迅速投入大规模工业化实践。使得稀土分离效率史无前例地飙升,生产成本则断崖式下跌。

说句题外话,因为在稀土生产领域的巨大贡献,徐光宪院士于2008年获得国家最高科学技术奖。

而将理论转化为现实生产力的关键,则在于无数中国工程技术人员夜以继日地实验、优化、调试,为每一种矿源、每一类目标产品摸索出那套独一无二、如同黄金般宝贵的“工艺参数组合”。

这包括精确到小数点的萃取级数、溶液流速的微妙控制、温度波动的精细管理、萃取剂浓度和状态的精准调节……而每一个参数的完美契合,都是无数次失败后淬炼出的结晶。

正是这套凝结着东方智慧的“参数密码”,使得串级萃取技术在中国工程师手中化作了无坚不摧的产业收割机。正是在串级萃取理论及其完美工艺加持下,中国稀土产业犹如一匹黑马,以惊人的速度崛起。

稀土核心加工技术成了中国的核心竞争力

十年磨剑,锋芒毕露。在中国的冲击面前,曾经占据重要席位的日本、法国稀土产业相继在成本与效率的碾压下败退。

又一个十年过去,连拥有丰富稀土资源的美国本土生产企业也未能幸免。曾经辉煌的芒廷帕斯矿虽然仍在开采矿石,但其配套的分离冶炼工厂却在来自东方的强大竞争压力下纷纷破产倒闭。

一个残酷的现实是:美国虽然拥有采矿和选矿的能力,能将矿石破碎、富集,却丧失了将中间产品(精矿或混合稀土化合物)高效分离提纯成单一高纯稀土的核心能力。

这就导致极具讽刺意味的一幕成为常态:满载着美国稀土矿石或初级产品的货轮,不得不漂洋过海抵达中国的港口。

在中国先进的分离工厂里,这些矿石经历萃取的“魔法”,被精准拆解成十几种高纯稀土氧化物或金属。

中国的稀土勘探人员

随后这些被赋予工业生命的“成品稀土”,再被装船运回美国,供其高科技产业使用。每一次往返,都在无声地诉说着技术主导权的转移。

看到这里,大家自然会产生一个核心疑问:既然徐光宪先生的串级萃取理论是公开发表的科学文献,为何美国等西方国家未能及时跟进掌握,最终导致产业空心化?

奥秘恰恰在于理论与工业化落地之间那道鸿沟。串级萃取理论确实为稀土提纯提供了强大的指导原则和优化的理论框架,可以说,它如同精确的藏宝图,清晰地标明了宝物可能存在的大区域,极大地缩减了盲目搜索的范围。

然而,埋藏于地下的“宝物”,即那套能实现低成本、高效率、稳定运行的特定工艺参数并不会自动显现。

找到它,并将其完美嵌入到具体的矿石成分、设备条件和产品要求中,仍需依赖大量的实验探索、工程试错和经验积累。

稀土提炼技术成熟绝非一朝一夕之功

这最后的“一铲子”,需要顶尖的工程师团队、持续的资金投入、完备的产业生态和坚韧的实践精神才能挖掘出来。

中国稀土产业的成功,正是理论突破与工程实践完美结合的典范。而美国企业在面临转型的关键时期,或许受限于短视的商业考量、高昂的试错成本、日益减弱的重化工程能力,或是产业政策支持的不足,未能跨越这道理论与应用之间的关键门槛。

当历史的车轮驶入21世纪,美国面临的挑战已非昔日可比。上世纪八九十年代的巅峰时期,拥有雄厚工业基础和创新活力的美国尚且未能破解稀土高效分离工艺的密码。

如今在基础科学研究投入相对放缓、制造业空心化趋势加剧、熟练工程师队伍面临断层、以及社会其他复杂问题的背景下,美国想要重振本土大规模、低成本、高纯度的稀土分离产业链,其难度势必大大增加。

更何况,在全球化产业链深度整合的今天,资本会天然流向成本洼地。中国不仅拥有成熟且不断优化的分离技术,更形成了规模庞大、配套齐全的稀土产业集群。这种强大的吸引力使得许多美国下游应用企业更倾向于直接在中国投资设厂,或从中国采购精炼好的稀土材料,而非投入巨资在本土重建一条充满不确定性的分离链条。

很遗憾此事不以特朗普的意志为转移

商业逻辑往往压倒安全担忧,这种“路径依赖”进一步强化了现有的全球稀土供应链格局,也为美国破解稀土难题设置了无形的市场障碍。

因此,美国稀土分离能力的缺失,绝非简单的资源禀赋问题,更不是一朝一夕的疏忽。

它是一场由底层技术创新突破(串级萃取理论及其工业化)、系统工程能力积累(关键工艺参数的掌握)、以及随之而来的全球产业格局重塑(成本优势和产业链聚集效应)共同作用下的深刻结果。

它像一面镜子外汇配资平台有哪些,映照出核心技术自主可控的重要性,以及一旦在关键工业流程上落后,再想追赶所面临的巨大系统性障碍。稀土分离技术的壁垒,已然成为美国高端制造业供应链中一道难以绕过的鸿沟。

配资炒股平台皆 股市必读:应流股份(603308)9月17日

股票配资限制 2024年12月杭州、西安、深圳CDGP数据治

股票市场融资 南京大屠杀幸存者潘巧英辞世 6岁时目睹日本兵戳

炒股十倍杠杆 我们究竟是夫妻,还是最熟悉的室友?

靠谱的配资网站 小米市值超万亿,成中国第一大车企,有些人却气

股票质押式融资 12月4日嘉诚转债下跌0.49%,转股溢价率